授人以“鱼”,更要授人以“渔”——“袁哲俊”大学生科技创新基金背后的故事

哈工大报讯(学生记者 包金琳/文)活动中心426,一场精彩的科创成果答辩正在进行。不同的队伍依次上台就作品的原理、内容进行讲解和演示,随后评委老师进行提问和点评。经过3个小时的紧张评选,最终评出一等奖8项、二等奖9项。同学们的优秀作品得到老师的一致肯定,评选也为大家提供了相互学习和交流的平台。答辩结束后,一位满头银发的老先生上台说道:“同学们富于创新且勤于实践,在今后的学习和工作中也要充分发挥创新思维。”这是“袁哲俊”大学生科技创新基金评比的现场,这位老先生就是基金创立者袁哲俊教授。

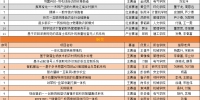

据悉,“袁哲俊”大学生科技创新基金的评选对象为机电学院本科生科技创新团队,每年评审一次。基金旨在提高大学生科学素质,培养大学生的创新精神、科研实践能力和创业精神,鼓励和支持大学生尽早地参与科学研究、技术开发和社会实践等创新活动。从2012年至今,基金评选已举办3届,获奖队伍41支,奖励金额27000元。袁哲俊设立基金的初衷是什么?带着这样的疑问,记者对他进行了采访。采访中,已至耄耋之年却依然精神矍铄的袁哲俊教授,谈起了他创立基金的故事……

“在80岁生日时,学生拿来一笔钱,让我设立奖学金,奖励在科学研究领域有所成就的硕士或博士生。后来为鼓励本科生创新,我又拿出一笔钱,增设了‘袁哲俊’大学生科技创新基金。”每年的基金评比,袁哲俊都会参加,充满创意的作品总能让他眼前一亮。长久以来,袁哲俊一直很注重对学生创新能力的培养。教学期间,他经常向学生灌输这样的观念:“1+1等于几?从逻辑思维的角度看,一定等于2;从形象思维的角度看,可能大于2。李白的‘飞流直下三千尺,疑是银河落九天’就有艺术的夸大。我们学习上要一丝不苟、严谨求实,思想上要有想象力,不断开拓创新。”

退休之后,袁哲俊还总抽出时间给学校的博士或硕士生,作关于科技创新发展的报告。参加报告的同学都对“1+1>2”的理论留下了深刻的印象。他经常给学生讲这样一个故事:1974年,美国政府为清理给自由女神像翻新扔下的大堆废料,向社会招标。但好几个月过去了,没人应标,因为在纽约州,垃圾处理有严格规定,在别人看来这是件吃力不讨好的活。然而,一个人却将这些废料买了回来。他将废金属熔化,铸成小自由女神像,旧木料则加工成底座。结果这些废料都以高出原价数倍乃至数十倍的价格卖出,且供不应求。“这就是1+1>2创造出的价值。”袁哲俊总结说。

谈到如何做好科创,袁哲俊借用爱因斯坦的名言说道:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而文学艺术开拓的想象力是无限的。”想象力概括着世界的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉,想象力是科学研究中的实在因素。学生如果做一个纯粹的技术工人,应该严格要求1+1=2,但科创可以激发大家思考如何使1+1>2。他认为科创应该考虑到3点:一是作品要有应用背景;二是作品应该是国家发展迫切需要的;三是作品要走在前沿,能够改善现状。“创新的效益不只体现在科学技术上,还包括科学理论、经济效益、社会效益。比如牛顿看到苹果掉地上,得出万有引力定律,不仅在科学技术上有着十分重要的意义,还推动了社会的发展。学校教育要注重开启学生的创新思想。我也一直在思考怎样能让自己的工作,给学生带来更多的效益,使学生将来能有更大的发展,希望这些讲座和基金评比能给他们指引方向。”他说。

采访最后,袁哲俊寄语道:“当代大学生不仅要局部创新,满足社会发展的需求,还应努力实现大的飞跃,引导科技的发展,走在最前沿,做到学以致用,才能为国家和人民做出更大的贡献。”

编辑:张东杰 来源: 哈工大报