四位作家:哪些图书塑造了他们的精神世

上周六,博雅小学堂主播潘采夫和几位作家朋友一起,在首都图书馆为小朋友们和他们的家长做了一个叫儿童是成人仰视的世界的讲座。讲座中,几位嘉宾交流了他们自己最初与阅读建立关系的故事。

潘叔叔在活动现场答应小朋友这周重启《足球枕头们》,说话算话,今日播呀的头条就是哦。

有书读就是快乐的

李辉(《人民日报》编辑,鲁迅文学奖得主)

作为五十年代出生的人,我们小的时候,其实是很悲惨的,但是悲惨的童年,也有很多快乐。

我们小时候,整个国家比较贫困,然后后来就是运动,文化又不受重视,所以看书很少。我们儿童时代实际上是非常苍白的。但是没有书看的另外一个好处是我们可以到田野去,我妈是一个小学老师,我从小就跟着我妈走,她到公社当老师我们都跟着。所以对农村的生活特别熟悉的。河里面有沙子,有小螃蟹,水很清。然后可以随便去,我们什么样的活都干过。还采芝麻叶,晒干了然后煮面条吃。

那种农村的生活是我们童年的快乐,田野是我们童年的快乐。而阅读是没有的。那个时候没有书,文革期间到初中的时候看得书更少了,因为不让看。

我那时候喜欢看古代传奇的东西,看《隋唐演义》和《说唐》,印象最深的就是《说唐》。《说唐》没有书,我有个大表哥,他把《说唐》抄下来,所以看得手抄本。那时候佩服的就是隋唐的十八条好汉。从李元霸开始,宇文化及,裴元庆,雄阔海,我都能记得,从一数到十八。我们讲得秦琼很好汉,其实秦琼都排在很后的。所以这个阅读是在那个时候没有阅读的情况下,往往一本书就让你看得很久很久。

但是大人很害怕,我记得当时看五代演义,然后到一些五代的事,我爸看是繁体字,又是竖排的,就从我手里面抢,当时是初中二年级,撕掉扔到灶台里面了。就为这个我跟我爸就打了一架。

因为文革期间是知识越多越反动,所有的老师,知识分子都下乡,有的时候到牛棚劳动改造,有的是到五七干校,后来我们到了高中毕业就下乡了,就是知青了。所以文化对我们这一代人是非常欠缺的。老一代是学贯中西,读古私塾,所以他们的修养跟我们这一代人远远没法比。

所以我就说有书读是非常快乐的。但是怎么读,在读得过程中怎么让你的童年充满快乐,这是更重要的。

五、六岁时就在读《毛选》

韩浩月(时评人、影评人、专栏作家)

我童年的时候在农村,特别偏远,山东最偏远的一个县,最偏远的一个乡,最偏远的一个村里边。可想而知,这个阅读想读一本书是多么困难。

但是总是会有,你想想一个村子里面总会有老年人,或者说有幸走出去又回来的这些人,会带一些书回来。我最早的记忆是我捧着一本类似于《岳飞传》这样的书,爬在麦场上读,浑身扎满了麦芒,刺得特别难受。但是也没有阻止我继续把这本书读完。

当时特别有意思的场景,我爷爷赶着那个驴,打场的时候赶一圈就赶我一次:滚一边去,别耽误我干活。这个事让我对读书产生了一个特别深的印象。也是从那时候开始吧,对阅读有了一种特别饥渴的感觉,把所有村里边能读到的书都读了,包括《毛泽东选集》,我记得厚厚的几大卷,拿过来翻,那时候只有五六岁,好象是刚上幼儿园吧,那个我也看。还有废报纸,很多糊墙的报纸,谁去家里边就揭下来读一下,包括药瓶里边的药品使用说明书也都读了。

我觉得读各种各样乱七八糟杂的东西对培养一个孩子的阅读兴趣不见得是坏事,还很可能把一个孩子带到一个阅读世界里面,因为阅读世界很深邃的,它需要一个引路的基石把咱们带进去。

书店店员的经历对自己影响重大

绿茶(中信出版集团副总编辑)

我的家乡温州是一个商业化很浓的地方,我是属于赶上比较好的时候,我父亲是做买卖的,我三个哥哥也都跟着做买卖。就是到了我这个时候基本上就不需要我再做买卖了,我就可以安心地念书了,就是说我上中学之后,家里的条件就已经很好了。

在我的成长过程中,我的小学、我的童年也很悲惨的,因为那时候温州还没有改革开放,温州其实非常穷,吃不上饭。但是改革开放初期我爸就是第一代商人,然后很快起来了。等我成长的时候基本上就各方面条件都好了。

其实我们七十年代这一代人从小缺少点阅读习惯的养成的,我们都会耽误,因为那个时候是没有这样的条件的。真正让我跟阅读,跟书产生密切的关系是我来北京上大学之后。那个时候才是真正的开始。

在我上大学期间北京很著名的一个书店,叫风入松书店,我在那个书店做了两年的店员,这才是我和书产生最紧密联系的开始,后面我所做的一切的事情都跟书有关。

风入松书店是北大教授开的,就在我们学校的南门。我晚上去那里勤工俭学。其实我觉得那两年的经历,比我在北大学到的东西都要多。而且和书之间产生的这种特别密切的互动,给你带来的那种潜移默化的影响是非常厉害的。

我有一个癖好,我不能忍受书架上的书是七零八落的、高低不平的。我把所有的书都要搬下来,然后按照我自己的高矮胖瘦的结构,当然不打乱它分类的情况下,我再重新摆上去,很整齐划一的。

然后在我整个的书架里边,我会心里很踏实,然后有人动过这个书架我马上就会知道。后来那时候一个书店有十几万种书,几乎经过我这么一倒手之后,几乎这个书店所有的书我就心里都很清楚。所以别人问我在书店找什么书,我能马上知道这个书在那这就是一个很基础,很重要的一个店员的训练。现在很多时候你会发现你去一些书店,你问一个店员,基本上很少有人能够马上给你找到你想要找得书,这也是读者痛苦的一件事情。

我的射雕情结

潘采夫( 专栏作家,博雅小学堂主播)

我记得很清楚,我小时候读过的两本书,第一本叫《中国古代文人传说故事》。虽然我父亲是一个语文老师,但我们家一本书都没有,虽然他教中学语文教得也非常好。

但是我很怀疑,他是不爱看书,或者说他没有藏书,或者那个时候他没有条件,就是七十年代八十年代初的时候。他突然有一天夹着一本书回来了,我就抢过去看,叫《中国古代文人传说故事》。到现在记得讲历朝历代的那些诗人,讲他们的传说。其中有一个是李白去找一个道士去拜访,因为李白小时候武功很高,也练剑。那个道士下山去了,李白等他等得不耐烦,就把自己的剑亮出来,把地上一块巨大的石头挑在树杈上,然后自己走了。这个道士回来之后大惊失色,说李先人来过。那是当武侠小说读的,这一本印象很深刻。

第二本书,我在九岁的时候读得《射雕英雄传》,这也是我为什么一直有射雕情结,我女儿在苏格兰上上学的时候,我专门买了四本正版的给她扛过去,结果她看了一页她就不爱看了。我就求着她看,我说你看看吧,里面有很多好玩的,还有打,还有古文化之类的。不爱看。

到现在北京有一些中学挺进步的,我外甥女那个中学,老师给布置的作业是读射雕。今天还在问我说为什么叫郭靖,我讲什么叫靖康耻,宋徽宗怎么被虏走的这一类的东西。

这就是我的射雕情结,也没封面,也没封底,我二爷爷是村里会计,他去乡里边办事,从旧书摊子上拿过来的,我就直接给偷了,之后好象也没还他,小朋友之间就传,就一直传。读着读着那本书就没了,你也不知道前言,也不知道后语,大家都在抢这个东西。

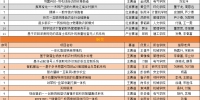

潘叔叔的推荐书单

《兔子共和国》

《帕尔街男孩》

《猫女咪妮》

《动物庄园》

《顽童时代》

《窗边的小豆豆》

讲座现场,小忠粉文心送给潘叔叔一幅自己画的“足球枕头们”,潘叔叔当场“泪奔”,立即答应重开这档热播节目。

编辑:夏青