古代如何处罚考场作弊

在古代,对于考试作弊行为最常见的处罚就是罚科,也就是在一段时间内取消考生参加后面考试的资格。例如在乡试中作弊的,不准参加下届乃至下下届的会试(全国统一招考);在会试中作弊的,不准参加殿试(皇帝亲自监考)。至于殿试中作弊怎么办,估计是没人敢,那不是欺君嘛,“打小抄”不要命,连皇帝都不放在眼里了。

不过,凡事都有例外,也有个别胆大的,连参加殿试都敢作弊。明朝魏忠贤的爪牙之一田吉,在参加殿试的时候就曾经夹带,结果被罚三科——不能参加后面的三届科举考试。一直过了十多年,他才再次考中进士。有这样的人品,又有冒险家的精神,在皇帝眼皮子底下作弊,难怪他会攀附魏忠贤,一年之内连升若干级,坐着直升飞机当上了兵部尚书。

至于罚科究竟停考多长时间,历朝历代的规定不一样,少的是停考一届,多的是停考五届。至于涉及作弊的本次考试的成绩,不像现在直接取消,通常是予以承认的,也算是体谅读书人十年寒窗的辛苦吧。

在通常情况下,作弊是要罚科的,但如果是在特殊情况下,后果就严重了。例如,明代就曾严打考场作弊,参加科举考试的时候,夹带的,在考场上跟人换卷的,要发配边疆。期限是三届科举考试,期满后剥夺士子身份,贬为庶民;如果作弊的人是官员,直接贬为庶民。著名的大才子唐伯虎就是因为疑似作弊而被永远剥夺了参加科举考试的资格。

当年,唐伯虎高中顺天府(南京)乡试的解元,也就是省里统考的头一名。第二年,他和著名的旅游家兼作家徐霞客的高祖徐经一起进京赶考,参加会试。唐伯虎和徐经一起拜访了考官程敏政,这位考官非常赏识青年才俊唐伯虎,甚至给他的诗集作序。这下可把其他考生嫉妒坏了,考官这么公然抬举唐伯虎,明摆着是要点他当状元啊,还有我们什么事儿啊!

偏偏这次考试有一道非常难的题,全部考生中只有两个人答上了,矛头立马指向了唐伯虎和徐经,还有考官程敏政,舞弊、漏题的说法甚嚣尘上。于是,有人借机弹劾程敏政,虽然是捕风捉影,毫无凭据,但弘治皇帝仍然高度重视,亲自抓这起科场舞弊案,命令锦衣卫负责侦办和审讯。锦衣卫的手段可想而知,可是程敏政、唐伯虎和徐经三个人坚决否认串通作弊,想来应该是没有作弊的实情,所以才众口一词,面对锦衣卫的严刑拷打仍然不肯屈服。

这件案子查了半年,也没个结果,只好把三个嫌疑人给放了出来。按照现代人的思维,既然是查无实据,就该无罪释放。可是当时没有疑罪从无这一说,放归放,放了也不代表无罪,所谓疑罪从有,宁可错杀三千,也不能放过一个。唐伯虎和徐经被永远剥夺了参加科举考试的资格,程敏政被锦衣卫折腾得只剩下一口气,出狱没两天就挂了。本来这次考试的状元是王阳明,可他偏偏是答对那道倒霉题目的两个人中的一个,结果弘治为了保险起见,把他的名次降了下去,状元的大红花被别人捡了便宜。

在清朝的时候,多次出现科场舞弊大案,处罚也是相当严厉的,例如顺治年间的“丁酉科场案”。顺治十四年,江南举行乡试,主考官姓方,副考官姓钱,古代的钱俗称“孔方兄”,因为铜钱都是外圆内方、圆形方孔。而这两位考官的姓恰恰都和钱有关系,果然,考试一结束,就传出了考官接受贿赂、营私舞弊的消息,酿成了社会影响非常恶劣的群体性事件。考生在考场——江南贡院门前聚集,把大门上的“貢”字中间添了一个“四”字,变成了“賣”字,把“院”字的偏旁去掉,剩下一个“完”字,“贡院”变成了“卖完”。两位跟钱搭边的考官受到大家围攻。这件事儿惊动了顺治皇帝,考官和行贿的考生全部处死。这可不是罚科那么轻松的事儿了。

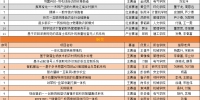

至于其他被录取的考生,考试成绩全部作废,一律重考。在考场上,每个考生身边有两个全副武装的士兵监视,还摆出了刑具,威慑企图作弊的人。重考的时候,如果答卷答得不好,视同上次考试作弊,要重打四十大板。考生们哪见过这种架势啊,作弊的不说,就是那些上次考试没作弊的,压力太大,也发挥失常了。重考的结果可想而知,合格的只有一个人,其他的人罚科一年的有74人,罚科两年的有24人,上次考试成绩作废、撤销举人资格的有14人。更惨的是这些人的老婆孩子、老爹老妈,都发配到黑龙江去了。

之所以说更惨,而不是最惨,是因为顺治的孙子雍正的时候对科场舞弊案进行了还要严厉得多的处罚。按照清代的制度,考生舞弊的,考官也要承担失职责任,轻则停发工资,重则降职。可是,雍正年间的一位主考官俞鸿图因为治家无方,家人收受别人的贿赂,泄露了考题,俞鸿图虽然不知情,但还是被判处腰斩。可怜的俞鸿图在铡刀下断成两截后还没咽气,用手指蘸着自己的血一口气写了七个“惨”。雍正虽然行事暴虐,可是也经常事后懊悔,看到这种场景,于心不忍,下旨废除了腰斩这种酷刑。这位考官虽然死无全尸,也算是死得其所,重如泰山,让后代无数人免受了腰斩的酷刑。

编辑:陈雪焦