[记]《新闻联播》主播郎永淳做客我校校园文化快车

他是温文尔雅的《新闻联播》主播;他是聚焦社会热点的一线记者;他是公益先锋;他是自媒体“朗读”的创始人;他也是一位普通的父亲,他就是郎永淳。

17日晚六点,中央电视台《新闻联播》主播郎永淳做客我校第101期校园文化快车,与同学们一起畅谈人生、分享经历。

不逃避,勇敢面对选择

郎永淳出生在苏北的农村,农村教育条件、医疗条件、甚至读书机会都比发达城市差很多,就连一本《新华字典》也相当难得。艰苦的环境并没有让郎永淳向命运低头,这个来自农村的孩子希望依靠学习来改变自己的命运。中考前,他得到了《麦田里的守望者》一书,“这本书对我的启发很大,书中的故事告诉我逃避解决不了任何问题,它催促我找到方向。”面对升学压力和众多竞争对手,他努力学习,最终顺利的升入高中,考取了理想的大学。

1994年,郎永淳即将大学毕业,这时他又面临着就业的选择,“我学的是针灸,当时各个医院的针灸科室都不景气。很多医院希望我能改行做推拿师,但推拿对体力的要求我承受不了。继续做医生还是转行?这个时候我非常困惑,我不知道自己将来的路会走到哪一步。”郎永淳说,“这时在我面前出现了一本书:路遥的《平凡的世界》,那是我的枕边书。”从书中他得到了启示:人在挫折中要不停地调整自己、修正自己,不被生活的磨难击垮。在那段特殊的时间里,书中主人公百折不挠的精神一直激励着他,最终郎永淳决定放弃从医,考入了北京广播学院播音系,攻读新闻学专业(节目主持人方向)第二学位,从此走上了新闻传媒的道路。

精勤不倦,选择了就要坚持到底

在谈到学医的经历时,郎永淳回忆,那时每一个教室里都有孙思邈在《大医精诚》中的话:“博极医源,精勤不倦。”意思是要博览群书、精益求精、不停地去思考和奋斗。“我学的是针灸,要先学穴位,在同学的身上要找到每一个穴位,然后把针透过真皮层扎到穴位里去,开始的时候每个人拿针在黄麻纸上扎,练力度、练怎样能够迅速扎透,练习好了之后就去扎自己的同桌,一开始扎得特别疼,这是因为力度不够,不能够迅速扎针,后来经过不断训练,技巧也就越来越纯熟,虽然很辛苦,但我们知道这是为自己负责,为我们面对的生命负责。”五年的中医学习让“博极医源,精勤不倦”成为了郎永淳的座右铭,之后他也将精勤不倦的精神贯穿于新闻主播的事业之中。

从1995年进入《新闻30分》工作以来,郎永淳坚持到新闻现场采访。《新闻30分》每天12:00-12:30播出,8:00-12:00这段时间他就在幕后做编辑工作:梳理出新闻价值最高的材料,并进行排序。 “在台前我是新闻主播,到新闻现场我就是记者,在幕后我就是配音员或者是编辑,我不停转换着角色。”郎永淳说,“做好新闻就是当好社会医生,我的工作是对这个社会“望、闻、问、切”,最终推动社会的进步。我一直在努力,当然,这种努力没有止境。”

事业与家庭,要担起自己的责任

郎永淳回忆起自己刚进入新闻行业时说:“那个时候我也是年少轻狂,想尽快的成名得利,选择这个行业也有爱慕虚荣的原因。”之后通过工作经验的积累以及对人生的反思,他逐渐意识到作为一个新闻工作者身上肩负的社会责任,之后他开始踏踏实实的工作,久而久之他得到了同行和观众的认可。郎永淳结合他20年的新闻工作经历,告诉同学们:“如果这个社会、这个国家、这个民族是一艘大船,那么新闻工作者就是大船桅杆上的瞭望者,要拿着望远镜去瞭望前面有没有急流险滩。除了瞭望社会,还要拿着放大镜去观察解剖这个世界,做一个登高望远、脚踏实地的丈量者,才能更接近事物的本质,这是一个新闻人的责任。”

郎永淳是一位著名的新闻主播,也是一位深爱妻子的丈夫,他是家里的顶梁柱。妻子吴萍的病痛给这个小家带来了巨大的压力,面对当时病情严重的妻子,他一面调整心态,一面鼓励妻子,并陪同妻子积极寻求更好的医疗救治,在不断鼓励、扶持中,最终妻子的病情逐渐好转。在《爱•永纯》中他这样写到:“我知道,对于这个家来说,我就是顶梁柱,我垮了,天就塌了。上有老,下有小,我得撑着……珍爱生命,珍惜每一刻,珍爱世界,珍惜每一人……我庆幸,我们还有能力、还有勇气,去改变,去迎难而上……当下尽管有磨难,我们扛着,倒下,是自己输给了自己。”郎永淳对同学们说:“我作为一个新闻工作者,每年的节假日都在工作岗位上,我不是一个合格的儿子,我也不是个好丈夫、好爸爸,从这个角度来讲,我有很多愧疚,但古话说‘亡羊补牢’,我现在意识到了、反思到了,即使是再大的困难、再大的挑战,我们都会勇敢的解决它。”

在与同学们的交流中,郎永淳就新闻主播工作、视角风格、栏目价值取向及同学们关心的出国留学问题进行了详细地回答,并与现场同学合影留念。持续1个多小时的活动在1300多名学生的热烈掌声中落下帷幕。

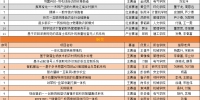

活动现场

郎永淳与同学们合影留念

(报道/霍晨光 采访/学生记者:林爽、刘雨雨 摄影/学生记者:金曼、王妤、孙德峰)

![[记]《新闻联播》主播郎永淳做客我校校园文化快车 - 东北农业大学](http://haerbin.baogaosu.com/content/image107073585.jpg)

![[记]《新闻联播》主播郎永淳做客我校校园文化快车 - 东北农业大学](http://haerbin.baogaosu.com/content/image107073602.jpg)

![[记]《新闻联播》主播郎永淳做客我校校园文化快车 - 东北农业大学](http://haerbin.baogaosu.com/content/image107073627.jpg)

![[记]《新闻联播》主播郎永淳做客我校校园文化快车 - 东北农业大学](http://haerbin.baogaosu.com/content/image107073647.jpg)